IoT

スタートプログラム

成功に導くために

IoTスタートプログラムとは?

IoTスタートプログラムとは、IoTを活用したビジネスや

現場改善を支援するサービスです。

ウフルがこれまでのIoT案件で培ったノウハウと最新のテクノロジーで

企画から評価、実用化までをサポートします。

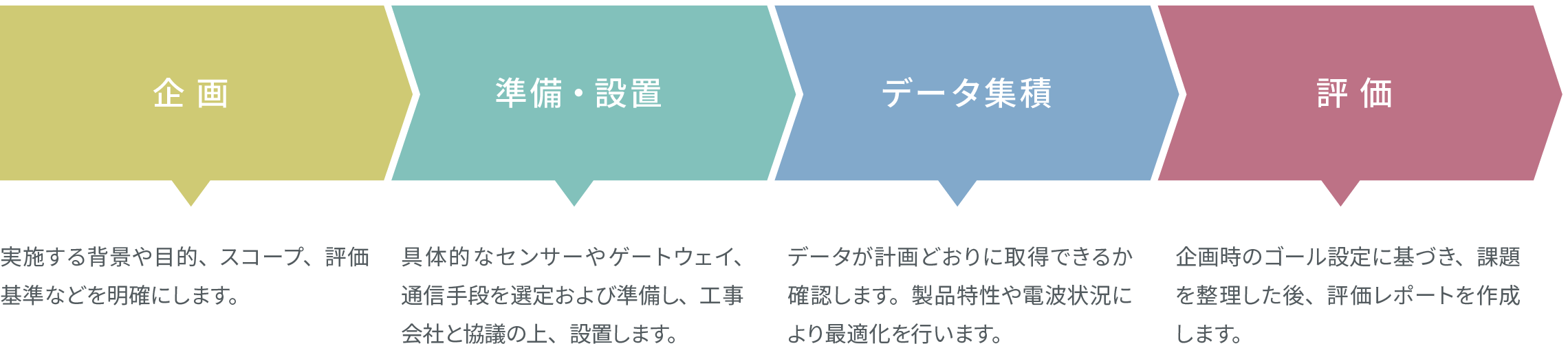

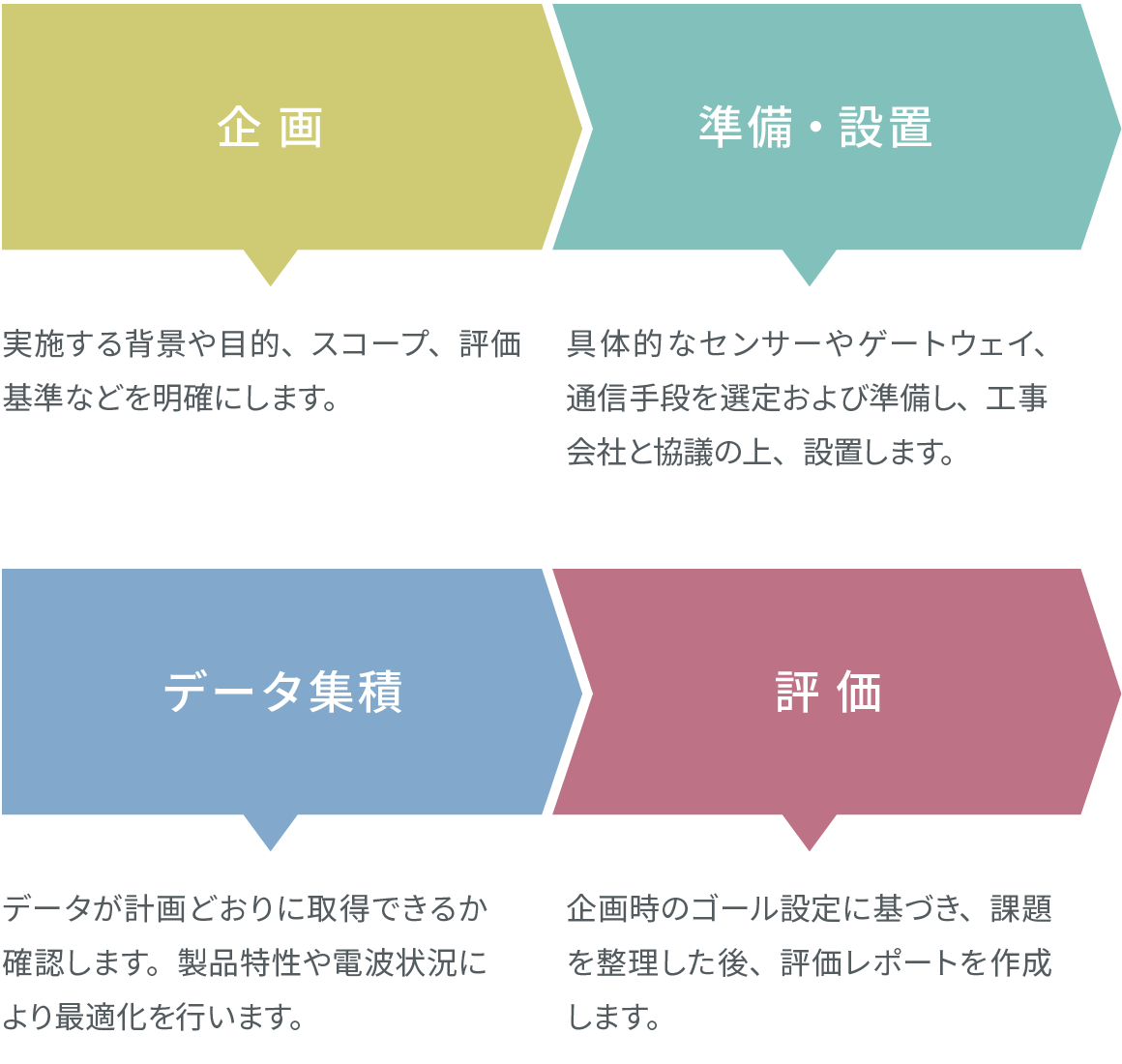

ウフルは、IoTを活用したビジネスや現場改善において重要となる要素は、そのプロジェクトの企画設計にあると考えています。そのため、IoTスタートプログラムでは、検証の目的や評価基準の明確化、準備・設置計画、検証評価のサービスを統合的に提供します。

これからIoTによるビジネスを検討している、または実証実験から次ステップへなかなか進まないというお客様最適なサービスです。

3つの特長

企画からデータ集積・評価までを

ワンストップで提供

目的・評価・実用化への設計

「IoTに取り組み始めたものの、なかなか進まない」その理由として、

- IoT活用の目的が明確ではない

- 企画段階にて、計画しなければならない要素の洗い出しに漏れがある

- 取り組みの評価基準の未設定

- センサーを取り付けてみたが、データがうまく取れなかった

などが影響していることが多いようです。

企画、システム設計、センサーの取り付け、データ取得、評価と、それぞれのステップを確実に実施していくことが、IoT活用を成功に導く最も重要な要素だと考えます。

パートナーリングによるサービス提供

IoTは“競争”ではなく“協創”が大事

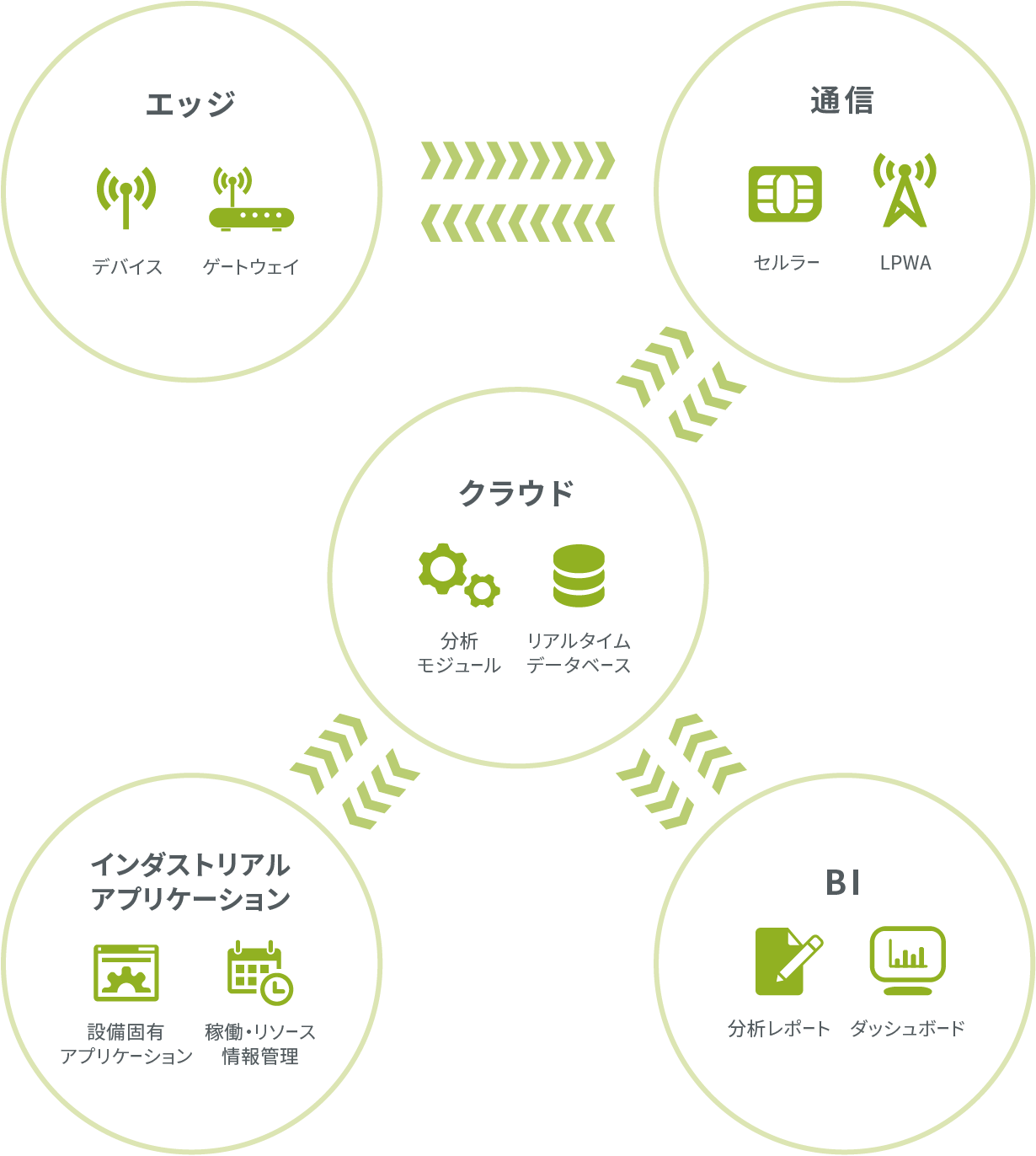

IoTは、モノがある現場からエッジデバイス、ネットワーク、アプリケーションまでマルチレイヤーで構成されるビジネスモデルです。そのためIoTを検討している企業1社でそれらすべてを実現することは困難です。

現場の状況を把握しており、エッジデバイスに詳しく、さらにネットワークやクラウドまたはデータ分析まで出来るスペシャルな人材はそうそう見つかりません。そのためにも1部門・1社だけではなく、パートナーとの推進体制が重要になります。

例えば、現場の設備機器などにレトロフィットセンサーを取り付け、故障予兆検知を考えた場合、現場の設備環境を把握している企業、センサーに高い専門性やノウハウを持つ企業、設備機器のメーカーなどの協創が必要になります。またそれらの企業及びプロジェクトをマネジメントしていく必要もあります。「協創」がIoTを成功に導くキーワードになります。

IoTの活用を支援するテクノロジー

初期投資を抑え、

スピーディーにIoT活用を推進する

PDCAを高速に回すためには、スピーディな環境構築、閾値変更などの検証運用の効率化が重要なポイントです。

ウフルでは、これまでの実績・ノウハウを元にIoTにおける典型的なシステム構成をリファレンスアーキテクチャとしてまとめています。これにより、効率的な導入と標準化が図られ、プロジェクトの円滑な進行を支援します。また、最新のクラウドサービスを活用することで、生データを使ってのリアルタイムのデータ解析、ワークフローシステムによる業務プロセスの検証なども可能です。

さらに、IoTオーケストレーションサービス「 enebular 」により、エッジコンピューティングを可能にし、「高速なレスポンス、高いセキュリティ、通信量の削減」実現します。またenebularは、IoTに必要な“アセット”「クラウド、ゲートウェイ、デバイス(エッジ)」の3つの異なるレイヤーに対して、透過的にデプロイし、運用管理できるので、IoTシステムの運用の効率化を実現します。

ユースケース

商業施設

商業施設の安全安心を守るための巡回監視業務だが、人材不足に悩まされていた。IoT化されたセンサーによる監視に変更出来る業務がないかどうかを実証実験によって確認、一部の業務を自動化可能であることがわかり業務省力化の方針が明確になった。

ビル管理

実証実験では防犯目的で施設の利用状況を可視化することが主なテーマであった。その結果、防犯以外で清掃の効率化にもつながることがわかったため、来館者へのサービス向上のための施策検討を実施することになった。

エネルギー

複数の離れた場所にある設備のデータを集約し、傾向を調べるのに1週間以上の時間を要していた。IoTやクラウドを活用することでデータの集約を自動化し、分析するためのシステムを構築。長期的な稼働傾向を掴めるようになり、発電施設の保全計画が立てやすくなった。