食堂システム自社開発への挑戦から始まる工場DX

青柳総本家、1か月で実現したIoT活用を支えるenebular

IoT活用によるDX体制確立の第一歩として、自社による食堂利用記録システムの刷新を決断

明治12年(1879年)創業の老舗で、名古屋名物ういろうなどの製造・販売で全国的に知られる菓子メーカー、株式会社青柳総本家。同社は「青柳総本家に関わる人を“笑顔”に」という経営理念のもと、日本有数の生産量を誇るういろうのほか、「カエルまんじゅう」をはじめとする独自の和洋菓子を開発・提供し、成長を続けてきました。そうして140年以上の歴史を刻んできた同社は、現在を“第二創業期”と位置づけ、売上高の10倍成長を目指しています。

その戦略の一環として同社は、デジタルトランスフォーメーション(DX)に取り組み始めました。中長期的な目標は、IoTの自社開発体制を確立し、工場設備の稼働状況の可視化・業務の効率化を実現すること。自社での開発・運用にこだわったのは、システム開発について外部委託が主流の業界において、その部分のコストを抑えられることが大きな強みになると考えたからです。

ただ、同社には、システム担当の社員はいるものの、プログラミングをともなう開発のノウハウや経験がありませんでした。それを踏まえて同社は、DXの第一歩として、社員食堂の利用記録システムを自社で刷新することを決定しました。生産管理 チームリーダーの馬場翔太氏は、その意図をこう説明します。

「長く経営を続ける中で、社内の様々なシステムが古くなってきていました。食堂利用記録システムもその1つで、紐づけられている勤怠管理システムの解約を2025年4月末に控え、早急なリプレースが必要でした。そこで、IoTの自社開発体制の構築に向けた最初のステップとして、まずは難易度の低そうなこのシステムの内製に取り組み、ノウハウを蓄積したいと考えました」

システム開発未経験ながら、enebularを活用して1か月で食堂利用記録システムを構築

同社が、食堂利用記録システムのリプレースについて情報収集する中で注目したのは、IoTの開発・運用を包括的に支援するサービス、enebularです。出会ったきっかけは、開発元であるウフルのWebサイトにおいて、enebularを用いたイベント参加者記録システムの事例記事を読んだことだった、と馬場氏は話します。

「enebularなら、直感的なインターフェースとローコードで誰にでも簡単に、短期間でIoTのシステムを開発できると知りました。システム開発の経験者がいない中で、食堂利用記録システムの構築を通じて開発・運用のノウハウを蓄積したいという、当社の方向性に合致すると思いました」

enebularの採用を決めた同社は、2025年3月末に導入プロジェクトを開始。食堂利用記録が紐づいている勤怠管理システムの解約まで1か月弱とリミットの迫る中でしたが、ウフルから提供されたサンプルと手順書の通りに開発を進め、予定の期間内に構築を完了することができました。馬場氏はこう振り返ります。

「最初に提供されたサンプルが、コードを大きく書き換える必要のない、ほぼそのまま使える内容だったので、開発経験のない私でもスムーズに構築できました。当社で用意したデバイスがシステムとうまく連携されないという、enebularとは無関係な不具合が出たこともありましたが、そのときにもウフルに問い合わせると迅速、親切に対応してくれて、すぐに解消できました」

データ管理・運用の効率化、リアルタイムなデータにもとづく施策展開の迅速化を実現

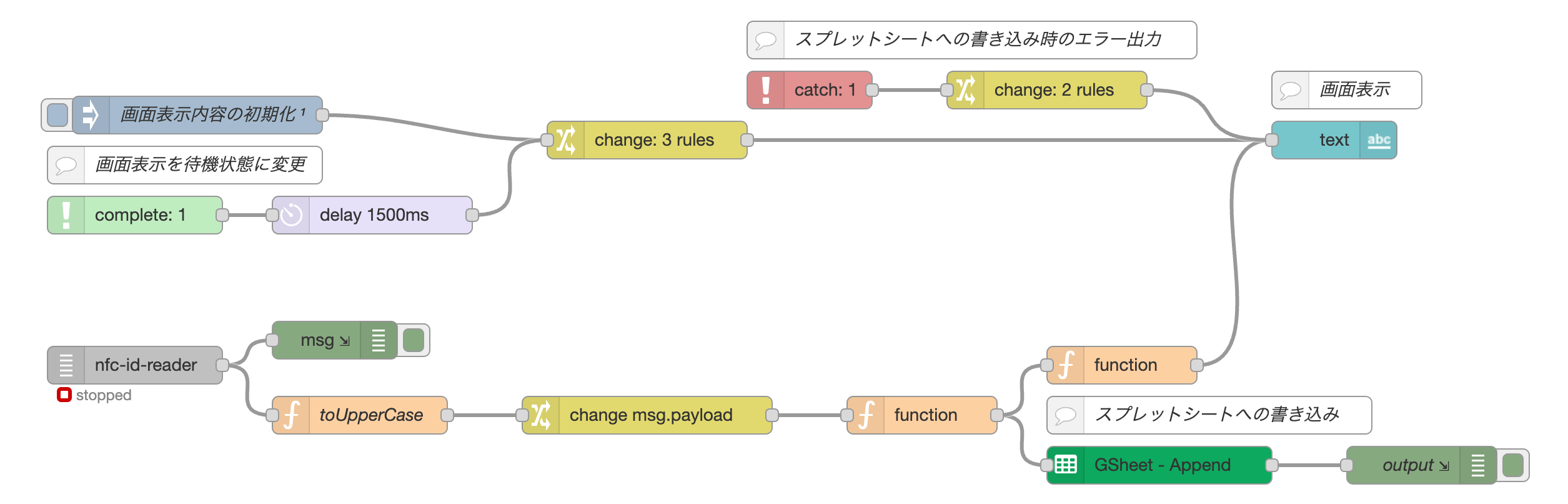

そうして稼働を開始した新たな食堂利用記録システム。利用の流れは次の通りです。まず、食堂を利用する社員が、IoTデバイス端末に接続された非接触ICカードリーダーで社員証を読み込みます。すると、IoTデバイス端末(Raspberry Piベースの小型コンピュータ)がプログラムを実行し、社員IDや利用時間などのデータをenebular (クラウド)へ送信します。そしてそのデータが、自動的にGoogleスプレッドシートに書き込まれるという仕組みです。

新システムは、以前のシステムにはなかった2つのメリットをもたらしました。

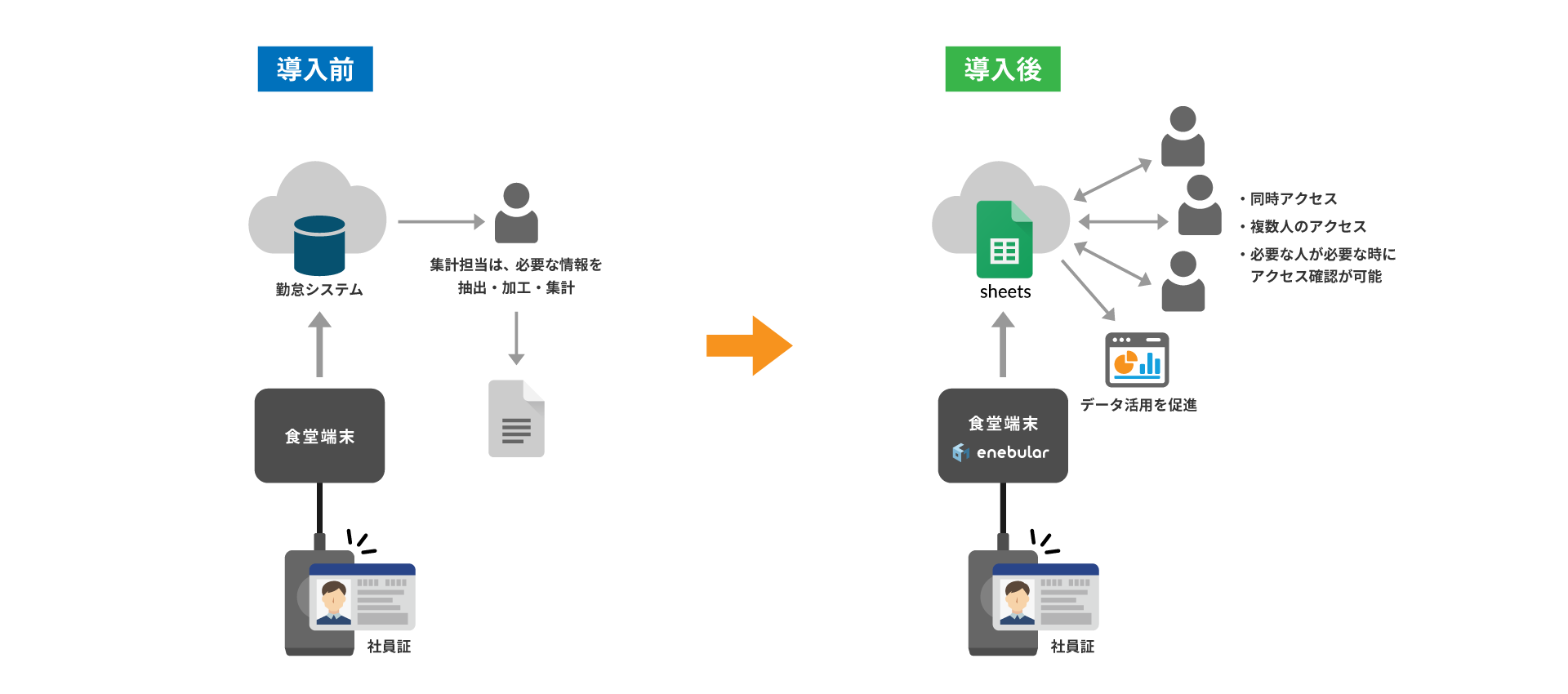

1つは、食堂の利用データの管理・運用が格段に効率化されたことです。たとえば、月間でどのメニューがどれだけ提供されているか、という食数を管理するとき、従来はそのつどシステムにアクセスし、データをダウンロードしなければなりませんでした。それに対して新システムでは、データはGoogleスプレッドシートに記録されるためダウンロード不要となり、管理・運用の手間と時間を大幅に削減できています。それによって残業せずに済むようになった、ほかの仕事に時間を割けるようになった、という社員もいるそうです。

もう1つのメリットは、データへのアクセス権限を自由にコントロールし、誰でも必要に応じて最新のデータを確認できるようになったことです。その結果、データ活用が組織全体で促進されている、と馬場氏は話します。

「今月の各社員の食堂利用回数や選んだメニューの種類などのリアルタイムなデータをもとに、翌月の食数を予測してフードロス削減につなげるなどの施策を、以前よりはるかに迅速に、的確に行えるようになりました。従来、データにアクセスできるのは、総務部の特定の社員だけでしたが、今は私も必要なときに見られますし、経営陣も直接アクセスできるようになっています」

誰でもローコードで簡単に開発できるenebularが、IoT活用の貴重な足がかりに

食堂利用記録システムを想定内の1か月で開発し、ノウハウを蓄積できたことは、本プロジェクトの最大の成果です。同社は、IoTの自社開発体制の構築という目標に向け、大きな一歩を踏み出しました。このプロジェクトで得たノウハウ・経験は、もともとの目的である工場の稼働状況をリアルタイムに可視化するという将来的な構想を具体化する土台となりつつあります。工場のコンベアで流れていく製品を光センサーで1つひとつ監視し、生産数や不良数を記録できるようにするというアイデアもその1つです。

「今は目視で不良を検知し、あとからカウントしているので、IoT化すれば業務が大幅に効率化されるはずです。ほかにも、たとえば工場の設備が故障して生産ラインが止まったとき、今は内線電話による各部署への連絡や、生産数の紙への記録、Excelへの再入力などに時間がかかり、対応が後手後手になっています。将来的にはIoTで故障を検知して各部署にアラートで情報共有できるようにしたいと思い、経営陣とも話しています」

enebularによってIoTの開発基盤を整備し、短期間で最初のシステムの構築に成功した同社。その経験を踏まえ、馬場氏は改めてenebularの有用性についてこう語ります。

「当社のようにシステム開発・運用を外部に依存せず、ノウハウの蓄積を望む企業にとって、誰でもローコードで開発できるenebularは理想的なソリューションです。特に、既存のシステムの課題の解決だけでなく、IoT活用による将来的な事業拡大にも目を向けたとき、enebularは貴重な足がかりになると感じています」

会社概要

株式会社青柳総本家

〒463-8548 名古屋市守山区瀬古1-919

1879年に名古屋・大須で創業し、数年後にういろうの販売を開始。1931年に名古屋駅構内で立ち売りを始めたことが、ういろうが名古屋名物となるきっかけに。「柳に飛びつくカエル」をトレードマーク、「“笑顔”製造業」を会社の本業と定め、ういろう・羊かん・焼き菓子などの和洋菓子を製造・販売する。

【事業内容】

和菓子・洋菓子の製造・販売

CONTACT

ご依頼・ご相談など、お問い合せはこちら